春回大地,万物复苏,又是一年清明时。清明,古称踏青节,是中国传统二十四节气之一,亦是纪念祖先、扫墓祭祖的日子。在这春意盎然、梨花带雨的季节,天津人特有的风俗习惯,如同一幅幅细腻的水墨画,悄然展开。

一、

天津街头巷尾,清明节前夕,家家户户皆忙碌于准备祭祖之物,孩童们手持柳条编成的圈,谓之“柳圈”,据传可以避邪。古人云:“柳者,留也。”留得春光满园,留得祖先恩泽。

二、

清明天津,独有风俗之中,柳条扮演着不可或缺的角色。妇女们将柳枝插于门楣之上,用以驱逐疫病,保家宅平安。诗曰:“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。”

三、

清明时节,人们趁着春光,出城踏青,寻芳探胜。郊外的桃花、杏花、梨花竞相开放,一派生机勃勃的景象。自古有云:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。”

四、

在清明的祭扫之中,天津人讲究“心到神知”,无论远近,皆要前往墓地祭拜。墓前摆满了香烛、纸钱、鲜花与各种祭品,以示后人追思之情。先人之德,如松柏长青;后世之敬,如春水长流。

五、

天津清明,不仅有祭扫之礼,亦有放风筝的传统。人们在风筝上系上五彩斑斓的丝带,放飞于蓝天之下,寓意放飞烦恼,祈愿安康。风筝高飞,恰似“一川烟草,满城风絮”。

六、

清明节,天津民众还会品尝一些特定的食物,如荠菜饺子、榆钱窝窝头等。这些食物不仅寓意丰富,亦是春日里鲜美之选。食之,仿佛“品味”着春天的气息与大自然的恩赐。

七、

在天津的清明节,还有“荡秋千”的习俗,尤以妇女儿童为多。在院落之中,或是在开阔的空地上,荡起秋千,笑声连连,春风拂面,如同诗中所言:“荡胸生层云,决眦入归鸟。”

八、

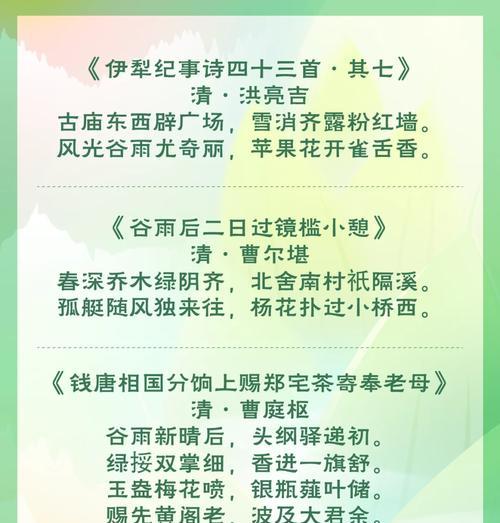

此节之时,天津的文人雅士亦会举办诗会,以诗咏怀,以文寄情。他们或是在园林之中,或是在江畔湖边,吟诗作赋,以此表达对逝者的怀念和对生命的感悟。

九、

天津清明,河面上飘着纸船,人们在纸船上点灯,让其随波逐流。这一仪式,名为“放水灯”,寓意着对亡魂的送行,也是对生命的美好祝愿。

十、

天津清明还有植树的传统,人们会在墓旁植树,既美化环境,又寄托哀思。古语云:“植树造林,百年大计。”此一举,既是对先人的尊敬,也是对后代的关怀。

十一、

在这一片春色之中,天津人以独有的风俗,诠释着对生命的尊重和对传统文化的传承。清明的仪式虽庄重,却也不失温情与生机。

碧落黄泉,皆是清明;春色满园,皆是天津。清明时节,天津风俗如同一首古风雅韵的诗篇,徐徐展开,讲述着生命的故事,传递着对过往的追思与对未来的祈愿。在这春意盎然的季节里,天津人用他们的习俗,绘制出一幅幅生动的春意图,让传统文化在新时代焕发出新的生机。